URL: https://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html

Breadcrumb Navigation

DESY News: Teilchenbeschleuniger auf Mikrochip

News-Suche

Meldungen vom Forschungszentrum DESY

Teilchenbeschleuniger auf Mikrochip

Die Gordon-und-Betty-Moore-Stiftung fördert die Entwicklung eines Teilchenbeschleunigers auf einem Mikrochip mit 13,5 Millionen US-Dollar (12,6 Millionen Euro). DESY und die Universität Hamburg gehören zu den Partnern des internationalen Projekts, das von Prof. Robert Byer von der Universität Stanford (USA) und Prof. Peter Hommelhoff von der Universität Erlangen-Nürnberg geleitet wird. Innerhalb von fünf Jahren soll dabei ein funktionierender Prototyp eines „Accelerator-on-a-Chip“ (Beschleuniger auf einem Chip) entstehen.

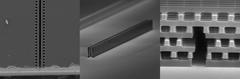

Drei Miniatur-Beschleunigermodule aus Silizium auf einer durchsichtigen Basis. Bild: SLAC National Accelerator Laboratory

„Das ‚Schrumpfen‘ von Beschleunigern ist ähnlich relevant wie die Evolution von Computern, die einst ganze Räume füllten und heute um das Handgelenk getragen werden können“, betont Hommelhoff. Ein solcher Fortschritt könne den Einsatz von Teilchenbeschleunigern in Bereichen ermöglichen, in denen es bislang keinen Zugang zu derartigen Techniken gab.

Ziel des Projekts ist es, kleine und günstige neuartige Teilchenbeschleuniger für einen breiten Anwenderkreis zu entwickeln. Dabei können nicht nur die schnellen Elektronen selbst genutzt werden. Mit ihrer Hilfe könnte sich auch intensives Röntgenlicht erzeugen lassen, wie es heute bereits in großen Beschleunigern geschieht. „Der Prototyp kann den Weg für eine neue Generation von Labortisch-Beschleunigern bereiten und damit für unvorhergesehene Entdeckungen in der Biologie und der Materialwissenschaft sowie für mögliche Anwendungen in der Sicherheitstechnik, medizinischen Therapie und Röntgenbildgebung“, erläutert Byer.

Beispiele für Nanostrukturen, die für den Miniaturbeschleuniger untersucht werden. Bild: SLAC National Accelerator Laboratory

„Die typische transversale Größe einer Beschleunigerzelle kann etwa von zehn Zentimetern auf einen Mikrometer reduziert werden“, ergänzt Dr. Ingmar Hartl, Leiter der Lasergruppe im DESY-Forschungsbereich Forschung mit Photonen. Derzeit erste Wahl für das Material der Miniatur-Beschleunigermodule ist dabei Silizium. „Das hat den Vorteil, dass man auf die weit fortgeschrittene Fertigungstechnik für Silizium-Mikrochips zurückgreifen kann“, erläutert Hartl.

DESY wird in das Projekt unter anderem sein weltweit führendes Laser-Know-how einbringen, das sich bereits in der Kooperation mit der Universität Erlangen-Nürnberg bewährt hat. Hommelhoffs Gruppe hatte für langsame Elektronen gezeigt, dass ein mikrostrukturiertes Beschleunigermodul einen höheren Beschleunigungsgradienten erreichen kann als die Radiowellentechnik. Unabhängig davon hatte die Gruppe um Byer dies für schnelle, sogenannte relativistische Elektronen demonstriert.

Der Weg von einem experimentellen Aufbau im Labor zu einem funktionierenden Prototyp ist allerdings noch weit. So müssen einzelne Komponenten des Systems neu entwickelt werden. DESY arbeitet unter anderem an einer hochpräzisen Elektronenquelle, mit der die Elementarteilchen in die Beschleunigermodule eingespeist werden, einem leistungsfähigen Laser zur Beschleunigung sowie einer Elektronen-Slalomstrecke zur Erzeugung von Röntgenlicht. Außerdem ist das Zusammenspiel der Miniatur-Komponenten noch keine Routine, insbesondere nicht die Kopplung mehrerer Beschleunigungsmodule.

Mitglieder des internationalen wissenschaftlichen Projekts zur Entwicklung eines Beschleunigers auf einem Mikrochip. Bild: SLAC National Accelerator Laboratory

An dem Projekt sind außer DESY und den Universitäten Stanford, Erlangen-Nürnberg und Hamburg das US-Beschleunigerzentrum SLAC, das Schweizer Paul-Scherrer-Institut (PSI) sowie die Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA), die Purdue-Universität, die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne (EPFL) und die Technische Universität Darmstadt, sowie die US-amerikanische Firma Tech-X beteiligt.

Die Gordon-und-Betty-Moore-Stiftung fördert bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen, Umweltschutz, Fortschritte in der Pflege von Patienten und den Erhalt des besonderen Charakters der Bay Area bei San Francisco. Gordon Moore ist Mitbegründer des Chipherstellers Intel und Urheber des „Moore'schen Gesetzes“. Es prognostiziert, dass sich die Zahl der Schaltkreiskomponenten (Transistoren) auf Mikroprozessoren in etwa alle zwei Jahre verdoppelt.

Weitere Informationen: Mitteilung der Universität Erlangen-Nürnberg; Video des US-Beschleunigerzentrums SLAC (englisch)