URL: https://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html

Breadcrumb Navigation

DESY News: Auf dem Weg zum metallischen Wasserstoff

News-Suche

Meldungen vom Forschungszentrum DESY

Auf dem Weg zum metallischen Wasserstoff

Für gewöhnlich ist Wasserstoff ein farbloses Gas. Doch unter einem ultrahohen Druck sollte das einfachste aller Elemente in einen festen, metallisch leitenden Zustand übergehen. Seit Jahrzehnten gilt dieser metallische Wasserstoff als eines der wichtigsten Ziele der Hochdruckforschung, doch schlagende Beweise für seine Existenz stehen bislang aus. Nun ist chinesischen Forschenden, unterstützt von Fachleuten an der Röntgenstrahlungsquelle PETRA III bei DESY in Hamburg, ein deutlicher Fortschritt geglückt: Bei einem Druck von mehr als zwei Millionen Erdatmosphären konnten sie erstmals die Hochdruck Struktur des Wasserstoffs beobachten, der als Vorstufe von metallischem Wasserstoff angesehen werden kann. Weitere Messungen fanden an Röntgenquellen in Chicago und im schwedischen Lund statt. Das Team stellt seine Ergebnisse im Fachmagazin Nature vor.

Bereits 1935 wurde metallischer Wasserstoff theoretisch vorhergesagt. Seitdem versuchen Forschende weltweit, diesen exotischen Zustand experimentell zu erreichen. Seine Bedeutung könnte enorm sein: Metallischer Wasserstoff sollte bei Raumtemperatur supraleitend sein, also elektrischen Strom verlustfrei leiten. Auch als hochkompakte Energiespeicher und effizienter Treibstoff für die Raumfahrt wird er diskutiert.

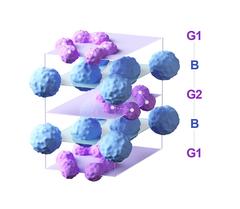

Repräsentative Wasserstoffstruktur aus der Molekulardynamiksimulation, die die atomare Anordnung in einer neu identifizierten Phase unter simulierten Bedingungen zeigt. Blaue Kugeln stellen frei rotierende Wasserstoffatome dar. Die H₂-Trimer-Einheiten, also molekulare Strukturen, die aus drei Wasserstoffmolekülen (H₂) bestehen und die ein wabenförmiges Muster bilden, in Lila dargestellt sind. Visualisierung: HPSTAR

Doch bei den Extremdrücken, die es für die Erzeugung von metallischem Wasserstoff brauchen dürfte, stößt diese Technik an ihre Grenzen. „Unter millionenfachem Atmosphärendruck sind die Proben winzig, im Bereich von einem Mikrometer“, erläutert DESY-Physiker Konstantin Glazyrin. „Und da Wasserstoff als leichtestes aller Elemente Röntgenstrahlung nur sehr schwach streut, ist es äußerst schwierig, brauchbare Messwerte zu gewinnen.“ Zudem erzeugen die Diamanten selbst ein starkes Hintergrundrauschen durch sogenannte Compton-Streuung.

Um dennoch verlässliche Daten gewinnen zu können, musste das Team seine Messstation P02.2 über Jahre optimieren. „Wir haben eine hochpräzise Vorrichtung entwickelt, die die Wasserstoffprobe mit einer Genauigkeit von weniger als einem Mikrometer halten kann, während sie im Röntgenstrahl rotiert“, erklärt Glazyrin. „Und um die Probe gezielt durchleuchten zu können, mussten wir den Röntgenstrahl aus PETRA III stark bündeln und formen.“ Dieser verbesserte Aufbau erlaubte es, die extrem schwachen Streusignale der Wasserstoff-Einkristalle aufzufangen und Rückschlüsse auf die kristalline Ordnung im Innern des komprimierten Festkörpers zu ziehen.

Das Resultat: Bei 220 Gigapascal, dem 2,2-Millionenfachen Atmosphärendruck, identifizierten die Fachleute erstmals eine Struktur von Wasserstoff, in der sich Hinweise auf eine beginnende Polymerisation zeigen – eine Umordnung der Wasserstoffmoleküle zu größeren Einheiten. Dabei konnten sie Reflexe in den Beugungsbildern beobachtet, die auf spezifische Veränderungen der Kristallsymmetrie hindeuten, was die Forschenden als Vorzeichen für eine bevorstehende Metallisierung deuten. Ergänzend kamen Computersimulationen der Molekulardynamik zum Einsatz. Mit ihnen ließ sich rekonstruieren, wie sich die Elektronenladungen im Kristall verteilen.

Auch wenn der metallische Zustand noch nicht erreicht ist, bringen die Experimente das Verständnis der Zwischenphasen ein gutes Stück voran. „Wir verstehen nun besser, wie sich die Protonen im Kristall verhalten“, sagt HPSTAR-Forscher Ho-Kwang Mao. „Das gibt Hoffnung, dass der metallische Zustand tatsächlich erreichbar ist – und wir wissen nun genauer, wie das vielleicht passiert.“ Um sich dem Ziel zu nähern, will das Team die Diamantstempelzelle künftig per aufwändiger Technik kühlen. Das sollte das Versagen der Diamanten hinauszögern, wodurch sich noch höhere Drücke erreichen lassen dürften als bisher.

Große Fortschritte könnte PETRA IV bringen, die geplante Nachfolgerin von PETRA III. Die neue Röntgenquelle wird bis zu 200-mal mehr Intensität und deutlich feinere Strahlen liefern. „Damit können wir künftig in noch extremere Bereiche vordringen“, sagt Glazyrin. „Denn je höher der Druck, umso kleiner wird die Probe.“ Um dennoch Messdaten gewinnen zu können, braucht es die deutlich stärkere und feinere Röntgenstrahlung von PETRA IV.

Sollte die Fachwelt die Existenz von metallischem Wasserstoff irgendwann beweisen, könnte das spannende Anwendungen inspirieren. „Dieser Wasserstoff ist womöglich bei relativ hohen Temperaturen supraleitend, kann also Strom verlustfrei leiten“, sagt Cheng Ji. Zwar ließe er sich wegen der enormen Drücke nicht direkt in der Technik einsetzen. Allerdings könnte er als eine Art Prototyp für neuartige Hochtemperatur-Supraleiter dienen, die unter anderem zur Entwicklung effizienterer Technologien eingesetzt werden könnten.

Originalveröffentlichung

Ji et al. (2025) Ultrahigh Pressure Crystallographic Passage Toward Metallic Hydrogen. Nature, DOI:10.1038/s41586-025-08936-w DESY: PUBDB-2025-01655