URL: https://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html

Breadcrumb Navigation

DESY News: Dem Vulkanausbruch trotzen

News-Suche

Meldungen vom Forschungszentrum DESY

Dem Vulkanausbruch trotzen

Mehr als 800 Millionen Menschen leben weltweit in der Nähe eines aktiven Vulkans. Einige dieser Vulkane lassen keine genaue Vorhersage ihrer Ausbrüche durch Modelle zu. Dies gilt auch für die Colli Albani in Italien. Ein internationales Team unter der Leitung der Universität Genf (UNIGE), an dem Forschende von DESY und Helmholtz-Zentrum Hereon beteiligt waren, lüftet dieses Geheimnis mit einer Innovation: Der Analyse mit Synchrotronstrahlung aus PETRA III von Kristallen, die Spuren der letzten Eruption enthalten. Die im Journal of Petrology veröffentlichte Studie ebnet den Weg für neue Analysemethoden in der Vulkanologie und stärkt die Gefahrenabwehr.

Der Vulkan Colli Albani, nahe Rom. (Bild: Alessandro Musu)

Magma enthält flüchtige Stoffe, vor allem Wasser und Kohlendioxid. Wenn es zur Vulkan-Oberfläche aufsteigt, werden diese flüchtigen Stoffe freigesetzt, und je zähflüssiger das Magma ist, desto schwerer kann das Gas entweichen. Die Zurückhaltung des Gases führt zu einem Druckanstieg und schließlich zu heftigen explosiven Eruptionen. Theoretisch sollte von den Colli Albani keine solche Gefahr ausgehen, da ihr Magma wenig zähflüssig ist. Dennoch kam es zu mehreren heftigen Eruptionen, zuletzt vor 355 000 Jahren, als sie bis zu 30 km³ glühende Asche und geschmolzenes Gestein in die Atmosphäre spuckten.

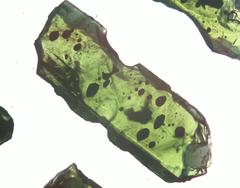

Mikroskopische Aufnahme eines Klinopyroxen-Kristalls. Dieses Mineral bildete sich in einer Magmakammer. Schmelzeinschlüsse (in schwarz) sind in diesen Kristallen vorhanden. (Foto: Corin Jorgenson, University of Strathclyde)

Ein innovativer Ansatz zur Untersuchung von Magma

Wissenschaftler der UNIGE arbeiteten hier mit mehreren Institutionen zusammen, darunter das DESY, die Universitäten Rom Tre und Bristol sowie das Helmholtz-Zentrum Hereon. Mit Hilfe des Teilchenbeschleunigerrings PETRA III bei DESY konnte das Team hochauflösende 3D-Röntgenbilder von Magmaeinschlüssen erstellen. PETRA III erzeugt intensive Röntgenstrahlung, um Materie im Nanomaßstab an verschiedenen Experimentierplätzen, wie dem, an dem das Experiment stattfand, zu untersuchen.

„Dieser Ansatz ist ein Novum in der Vulkanologie, besonders bei der Untersuchung von Schmelzeinschlüssen. Er eröffnet neue Perspektiven in diesem Bereich“, erklärt Corin Jorgenson, Erstautorin der Studie und damals Doktorandin am Fachbereich Geowissenschaften der UNIGE-Fakultät für Naturwissenschaften, jetzt Postdoktorandin an der University of Strathclyde in Schottland.

Wertvolle Ergebnisse für die Prävention

Eine der wichtigsten Entdeckungen war das Vorhandensein vieler großvolumiger Blasen aus Wasser und Kohlendioxid in den Einschlüssen. Dies deutet darauf hin, dass die Colli Albani erhebliche Mengen an Gas enthielten. „Durch das überschüssige Gas ähnelte das Magma einem Schwamm, der komprimiert wurde, wenn sich zusätzliches Magma im Reservoir ansammelte, und sich bei Beginn der Eruption schnell ausdehnte - beides wesentliche Gründe für den unerwartet starken und explosiven Ausbruch“, erklärt Luca Caricchi, Professor für Petrologie und Vulkanologie am Fachbereich Geowissenschaften der UNIGE-Fakultät für Naturwissenschaften, der die Forschungsarbeiten leitete.

Diese Ergebnisse geben Aufschluss über den Mechanismus der Eruptionen der Colli Albani und unterstreichen die Bedeutung von 3D-Bildgebungsverfahren mit Synchrotronstrahlung in der Vulkanologie. Dieser Ansatz, der auch auf andere Vulkane anwendbar ist, wird das Verständnis der Magmaspeicherung und -entgasung vertiefen und gleichzeitig die Eindämmung vulkanischer Gefahren verbessern helfen.

„Besonders schön an dieser Arbeit ist die wirklich interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit“, sagt Michael Stückelberger, Wissenschaftler bei DESY und Mitautor der Studie. „Es gab auch Herausforderungen, wie zum Beispiel die riesige Menge von Daten. In diesem Sinn ist diese Studie auch methodologisch richtungsweisend: während traditionell an Synchrotrons oft Einzelfallstudien durchgeführt werden, werden durch die massive Steigerung des Durchsatzes neue Wissenschaftsgebiete der Geologie, Biologie, aber auch Materialwissenschaften zugänglich, wo statistische Signifikanz die Messung vieler Proben verlangt.“

Originalveröffentlichung

C Jorgenson, M Stückelberger, G Fevola et al., A Myriad of Melt Inclusions: A 3D Analysis of Melt Inclusions Reveals the Gas-Rich Magma Reservoir of Colli Albani Volcano (Italy), Journal of Petrology, 2025, DOI:10.1093/petrology/egaf012