URL: https://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html

Breadcrumb Navigation

DESY News: Bakterien-Nadel unter dem Elektronenmikroskop

News-Suche

Meldungen vom Forschungszentrum DESY

Bakterien-Nadel unter dem Elektronenmikroskop

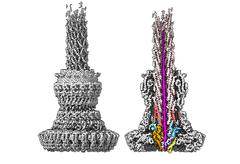

Zum ersten Mal haben Forscher eine winzige Protein-Spritze in Aktion beobachtet, mit deren Hilfe Bakterien wie Salmonellen menschliche Zellen infizieren. Die Forschungsgruppe von Thomas Marlovits am Zentrum für Strukturelle Systembiologie (CSSB) bei DESY hat dieses sogenannte Typ-III-Sekretionssystem gram-negativer Bakterien dazu auf molekularer Ebene abgebildet. Die im Fachblatt „Nature Communications“ veröffentlichte Studie verbessert den Forschern zufolge das Verständnis der Interaktionen von Wirt und Pathogen und kann zur Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung von bakteriellen Infektionen aber auch gegen andere Krankheiten beitragen.

Die Arbeitsgruppe von Marlovits hat die molekularen Mechanismen des Nadelkomplexes des Injektisoms über mehrere Jahre hinweg erforscht. „Der Nadelkomplex ist eine zylindrische Struktur und stellt den prominentesten Teil des Injektisoms dar“, erläutert Marlovits der auch Professor am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) ist. „Er ermöglicht den bakteriellen Giftstoffen in Form spezifischer Proteine den reibungslosen Übergang vom Zytoplasma des Bakteriums über mehrere Membranen hinweg direkt in die menschliche Wirtszelle.“

Durch den Nadelkomplex können bis zu 60 bakterielle Proteine pro Sekunde wandern, wie andere Untersuchungen gezeigt haben. Diese für das Bakterium sehr vorteilhafte hohe Sekretionsrate erschwert den Forschern, diesen wichtigen Prozess zu visualisieren und zu verstehen. „Um diese Hürde zu meistern, haben wir mit einem Trick ein einzelnes bakterielles Protein innerhalb des Nadelkomplexes eingefangen“, berichtet Sean Miletic, einer der Hauptautoren der Studie. Miletics Kollege Jiri Wald konnte dann mit einem sogenannten Kryo-Elektronenmikroskop am CSSB hochauflösende Bilder von den feinen Bewegungen des Proteins innerhalb des Nadelkomplexes aufnehmen.

Die hochauflösenden Bilder liefern nicht nur neue Einblicke in die Struktur des Nadelkomplexes, sondern bestätigten auch die essenzielle Rolle des Exportapparats (EA), der als Eintrittspforte fungiert. „Die Strukturelemente des Exportapparats fungieren sowohl als Tor als auch als Wegweiser, um bakterielle Proteine zu erfassen und zur Nadelspitze zu lenken“, erklärt Ko-Autor Dirk Fahrenkamp aus der CSSB-Arbeitsgruppe, der auf Basis der Bilder ein atomares Modell des Nadelkomplexes erstellt hat.

Das Verständnis und die Visualisierung der molekularen Mechanismen, mit denen Bakterien in menschliche Zellen eindringen, ist entscheidend für die Entwicklung neuartiger Therapien, die Infektionen gezielt und intelligent bekämpfen können. „Während diese Ergebnisse unser Verständnis des Typ-III-Sekretionssystems bereichern, ist diese Studie auch insofern bemerkenswert, als es sich um eine echte Gemeinschaftsarbeit handelt“, betont Marlovits. „Nicht nur, dass jeder der vier Erstautoren der Studie sein eigenes wichtiges Fachwissen beigesteuert hat, sondern auch die Zusammenarbeit mit weiteren Mitarbeitern der Forschungsgruppe als auch der Kryo-Elektronenmikroskopanlage und die Unterstützung durch das CSSB-Medienlabor waren für den Erfolg dieser Studie entscheidend."

Das Zentrum für Strukturelle Systembiologie (CSSB) ist eine gemeinsame Initiative von drei Universitäten und sechs Forschungsinstituten und erforscht die molekularen Mechanismen von Wirt-Pathogen-Interaktionen. Die Gruppe von Thomas Marlovits ist eine von 13 Forschungsgruppen am CSSB in Hamburg. Thomas Marlovits ist stellvertretender wissenschaftlicher Direktor und Senior Scientist am CSSB. Er ist außerdem Professor und Direktor des Instituts für Struktur- und Systembiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und Wissenschaftler bei DESY.

Originalveröffentlichung:

„Substrate-engaged type III secretion system structures reveal gating mechanism for unfolded protein translocation“; Sean Miletic, Dirk Fahrenkamp, Nikolaus Goessweiner-Mohr, Jiri Wald, Maurice Pantel, Oliver Vesper, Vadim Kotov, and Thomas C. Marlovits; „Nature Communications“, 2021; DOI: 10.1038/s41467-021-21143-1