URL: https://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html

Breadcrumb Navigation

DESY News: Mahlen für eine grünere Chemie

News-Suche

Meldungen vom Forschungszentrum DESY

Mahlen für eine grünere Chemie

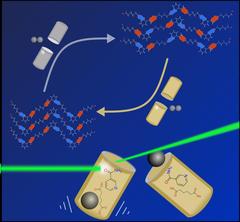

Bei mechanisch getriebenen chemischen Reaktionen haben die Eigenschaften der verwendeten Mahlbecher und Mahlkugeln großen Einfluss auf das Ergebnis. Das zeigt eine zeitaufgelöste Röntgenuntersuchung von mechanochemischen Synthesen an DESYs Forschungslichtquelle PETRA III. Demnach lassen sich über Größe und Material der Mahlbecher und -kugeln die Ergebnisse der chemischen Reaktionen gezielt kontrollieren, wie ein Team um Luzia Germann von der McGill University im kanadischen Montreal im Fachblatt „Chemical Science“ der britischen Royal Society of Chemistry berichtet.

Allein durch Wahl der Mahlbecher und -kugeln lässt sich das Ergebnis mechanochemischer Reaktionen verändern. Mit dem hellen Röntgenlicht von PETRA III (grün dargestellt) konnte das Team die Entstehung unterschiedlicher Reaktionsprodukte live verfolgen. Bild: McGill University, Luzia Germann

„Dieser Prozess ist insbesondere deshalb im Hinblick auf eine 'grüne Chemie' wichtig, da diese Synthesemethode weder langen Reaktionszeiten, noch hohe Temperaturen, toxische Ausgangsmaterialien oder große Mengen an Lösemitteln erfordert“, sagt Germann. „Zudem entstehen bei diesen Synthesen häufig weniger Abfallprodukte.“ Mechanochemische Synthesen werden häufig für die Produktion neuer Stoffe und Materialien verwendet, unter anderem auch für sogenannte pharmazeutische Co-Kristalle, also molekulare Verbindungen, die Arzneistoffe beinhalten.

Beim Mahlprozess werden häufig kleine Mengen Lösemittel hinzugefügt, um einerseits die Reaktion zu beschleunigen, andererseits aber auch, um neue Phasen der gewünschten Verbindung zu suchen, also andere Erscheinungsformen derselben Verbindung mit neuen Eigenschaften (wie zum Beispiel Diamant und Graphit). „In unserer Arbeit zeigen wir, dass nicht nur die externen Reaktionsbedingungen wie Lösemitteladditive eine wichtige Rolle spielen, sondern auch das Reaktionsgefäß selber“, berichtet Ko-Autor Martin Etter von DESY, Leiter der Messstation P02.1, an der ein großer Teil der Versuche stattgefunden hat.

"Mechanochemische Prozesse sind seit Anbeginn der Menschheit bekannt und in Gebrauch, aber ihre Mechanismen sind meist rätselhaft geblieben – bis zur Einführung von Synchrotronstrahlungstechnologien in führenden Forschungseinrichtungen wie DESY“, sagt Friščić.

Das Team untersuchte unter anderem die Synthese von Co-Kristallen aus dem Arzneistoff Nicotinamid (C6H6N2O) und Adipinsäure (C6H10O4). Mit Hilfe der Röntgenstrahlung von PETRA III ließ sich dabei die Entstehung unterschiedlicher Co-Kristalle live während der Reaktion beobachten. „Für unsere Forschung waren die zeitaufgelösten Messungen an PETRA III von großer Wichtigkeit, da wir so die Entstehungen der verschiedenen kristallinen Phasen mit unterschiedlichen Mahlbedingungen verfolgen und korrelieren konnten“, sagt Germann.

Die Beobachtungen überraschten die Forscherinnen und Forscher: „Durch die Verwendung unterschiedlicher Mahlbecher haben wir unterschiedliche Polymorphe hergestellt, das sind Verbindungen mit gleicher chemischer Zusammensetzung aber unterschiedlicher Anordnungen im Festkörper“, berichtet Germann. „Bisher wurden die Mahlbecher lediglich als passive Behälter betrachtet, in denen die Reaktion stattfindet. Unsere Arbeit zeigt, dass dies nicht ganz stimmt und die Wahl des Materials von großer Bedeutung sein kann. Dabei konnten wir zwischen den unterschiedlichen Polymorphen allein durch Austausch des Mahlbechers wechseln, unabhängig von irgendwelchen Mahlzusätzen. Dies ist sehr erstaunlich und wurde so bisher noch nie für organische Materialien untersucht oder beschrieben. Unsere Arbeit könnte die Art und Weise verändern, wie wir über die Mechanochemie von organischen Reaktionen denken, und die zukünftige Experimentplanung beeinflussen.“

Auch Größe und Material der verwendeten Mahlkugeln hatte Auswirkungen auf das Reaktionsergebnis. Die Forscherinnen und Forscher führen das auf eine veränderte Effizienz der Energieübertragung der Mahlmaterialien zurück. „Unseres Wissens demonstriert diese Arbeit erstmals, wie sich stabile oder metastabile Formen von Co-Kristallen gezielt über die Wahl der Mahlbecher und -kugeln herstellen lassen“, schreibt das Team. Dies ist wichtig für die zukünftige Herstellung neuer Materialien wie zum Beispiel neuer pharmazeutischer Co-Kristalle, unter Verwendung der Mechanochemie.

An der Arbeit waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der McGill University in Montreal, des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart, der Universität Warschau und von DESY beteiligt.

Originalveröffentlichung:

„Challenging the Ostwald rule of Stages in Mechanochemical Cocrystallisation“; Luzia S. Germann, Mihails Arhangelskis, Martin Etter, Robert E. Dinnebier und Tomislav Friščić; „Chemical Science“, 2020; DOI: 10.1039/d0sc03629c