URL: https://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html

Breadcrumb Navigation

DESY News: Schnellster Wasserkocher der Welt – 100.000 Grad in 75 billiardstel Sekunden

News-Suche

Meldungen vom Forschungszentrum DESY

Schnellster Wasserkocher der Welt – 100.000 Grad in 75 billiardstel Sekunden

Per Röntgenlaser haben Forscher Wasser in 75 Femtosekunden von Zimmertemperatur auf 100.000 Grad Celsius aufgeheizt. Der Experimentaufbau, der als schnellster Wasserkocher der Welt gelten kann, erzeugte einen exotischen Zustand des Wassers, von dem sich die Wissenschaftler neue Einblicke in die besonderen Eigenschaften der wichtigsten Flüssigkeit der Erde erhoffen. Die Beobachtungen haben auch praktische Bedeutung für die Untersuchung biologischer und zahlreicher anderer Proben mit Röntgenlasern. Das Team von Carl Caleman vom Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) bei DESY und der Universität Uppsala in Schweden stellt seine Arbeit in den „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) vor. Eine Femtosekunde ist der milliardste Teil einer millionstel Sekunde.

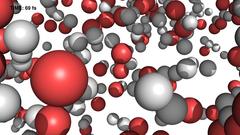

Nach knapp 70 billardstel Sekunden (Femtosekunden) haben sich die Wassermoleküle bereits weitgehend in Wasserstoff (weiß) und Sauerstoff (rot) getrennt. Bild: Carl Caleman, DESY/Universität Uppsala

„Unsere Heizung ist ganz anders“, betont Caleman. „Der energiereiche Röntgenblitz schlägt die Elektronen aus den Wassermolekülen hinaus und zerstört so die Balance der elektrischen Ladung. Die Atome spüren plötzlich eine starke abstoßende Kraft und beginnen, sich heftig zu bewegen.“ In weniger als 75 Femtosekunden – das sind 0,000 000 000 000 075 Sekunden – durchläuft das Wasser eine Phasenumwandlung von flüssig zu einem Plasma. Plasma ist ein Aggregatzustand der Materie, bei dem die Elektronen von den Atomen gelöst wurden, so dass eine Art elektrisch geladenes Gas entsteht.

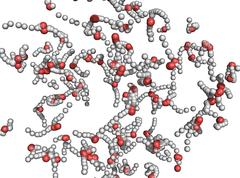

„Während aus dem flüssigen Wasser ein Plasma entsteht, behält es jedoch die Dichte des flüssigen Wassers bei, da die Atome noch keine Zeit hatten, sich nennenswert zu bewegen“, erläutert Ko-Autor Olof Jönsson von der Universität Uppsala. Dieser exotische Zustand kommt auf der Erde nirgends natürlicherweise vor. „Er hat ähnliche Eigenschaften wie einige Plasmen in der Sonne und im Gasriesen Jupiter, hat aber eine geringere Dichte“, sagt Jönsson. „Dabei ist er heißer als der Erdkern.“

Simulierte Pfade der Atome in dem heißen Plasma. Bild: Carl Caleman, CFEL/DESY/Universität Uppsala

Abgesehen von ihrer grundlegenden Bedeutung haben die Ergebnisse auch direkte Konsequenzen für die Forschung mit Röntgenlasern, mit denen Wissenschaftler unter anderem die atomare Struktur winziger Proben untersuchen. „Sie sind für jedes Röntgenlaserexperiment mit Flüssigkeiten von Bedeutung“, betont Ko-Autor Kenneth Beyerlein vom CFEL. „Tatsächlich wird jede Probe, die man in den Röntgenstrahl hält, auf die von uns beobachtete Art und Weise zerstört. Das muss bei der Untersuchung von allen nicht-kristallinen Proben bedacht werden.“ Für Kristalle haben Forscher gezeigt, dass sich ein nutzbares Signal gewinnen lässt, bevor die Probe zerstört wird.

In dem Experiment gab es in den ersten 25 Femtosekunden nahezu keine strukturellen Veränderungen im Wasser. Nach 75 Femtosekunden sind Veränderungen dagegen bereits deutlich sichtbar. „Die Studie lässt uns besser verstehen, was mit den verschiedenen Proben geschieht“, erläutert Ko-Autor Nicusor Timneanu von der Universität Uppsala, der die verwendete Theorie zur Modellierung entscheidend miteintwickelt hat. „Die Beobachtungen sind auch wichtig für die Entwicklung von Techniken zur Untersuchung einzelner Moleküle oder anderer winziger Partikel mit Röntgenlasern.“

Originalarbeit:

Ultrafast non-thermal heating of water initiated by an X-ray Free-Electron Laser; Kenneth R. Beyerlein, H. Olof Jönsson, Roberto Alonso-Mori , Andrew Aquila, Saša Bajt, Anton Barty, Richard Bean, Jason E. Koglin, Marc Messerschmidt, Davide Ragazzon, Dimosthenis Sokaras, Garth J. Williams, Stefan Hau-Riege, Sébastien Boutet, Henry N. Chapman, Nicusor Tîmneanu, and Carl Caleman; „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS), 2018; DOI: 10.1073/pnas.1711220115