URL: https://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html

Breadcrumb Navigation

DESY News: Röntgenlaser eröffnet neuen Blick auf Alzheimer-Proteine

News-Suche

Meldungen vom Forschungszentrum DESY

Röntgenlaser eröffnet neuen Blick auf Alzheimer-Proteine

Eine neue Untersuchungsmethode ermöglicht die Röntgenanalyse sogenannter Amyloide, einer Klasse großer, faserähnlicher angeordneter Biomoleküle, die unter anderem bei Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson eine wichtige Rolle spielen. Einem internationales Forscherteam unter Leitung von DESY-Wissenschaftlern ist es gelungen, mit Hilfe eines Röntgenlasers Einblick in die Strukturen verschiedener Amyloidproben zu gelangen. Damit eröffnet sich ein neuer Weg zur Strukturanalyse dieser Proteinfilamente. Die Forscher stellen ihre Technik im Fachblatt „Nature Communications“ vor.

Die Fibrillen lagern sich auf dem ultradünnen Träger aus Graphen über weite Bereiche parallel an. Dank der hellen Blitze des Röntgenlasers LCLS am US-Forschungszentrum SLAC ließen sich bereits aus Ensembles weniger Fibrillen Teilinformationen zu deren innerer Struktur gewinnen. Illustration: Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory Linkhttps://www6.slac.stanford.edu/news/2018-05-09-slacs-x-ray-laser-opens-new-view-proteins-related-alzheimers-disease.aspx

Amyloide sind lange, geordnete Proteinfasern, die aus tausenden identischen Untereinheiten bestehen. Während ihnen eine große Rolle bei der Entstehung neurodegenerativer Krankheiten zugeschrieben wird, finden sich neuerdings immer mehr funktionelle Amyloidformen. „Das 'Glückshormon' Endorphin beispielsweise kann Amyloidfibrillen in der Hirnanhangsdrüse bilden. Diese lösen sich bei einer Änderung des Säurewerts in seiner Umgebung in einzelne Moleküle auf, die dann ihre Funktion im Körper erfüllen können“, erläutert DESY-Wissenschaftlerin Carolin Seuring vom Center for Free-Electron Laser Science (CFEL), Hauptautorin der Veröffentlichung. „Andere Amyloide, wie etwa jene, die sich im Hirn von Alzheimer-Patienten finden, sammeln sich im Hirn an und lassen sich nicht auflösen, so dass sie auf Dauer die Hirnfunktion beeinträchtigen.“

Forscher versuchen, die räumliche Struktur von Amyloiden möglichst genau zu bestimmen, um aus diesen Informationen mehr über die Funktions- und Wirkmechanismen der Proteinfasern herauszufinden: „Unser Ziel ist es zu verstehen, welche Rolle die Bildung und Struktur von Amyloidfibrillen im Körper und der Entstehung von neurodegenerativen Krankheiten spielt“, beschreibt Seuring die Motivation „Die Strukturanalyse von Amyloiden ist kompliziert, und Unterschiede zwischen verschiedenen Fasern in einer Messprobe erschweren zusätzlich deren Untersuchung mit den bestehenden Methoden.“

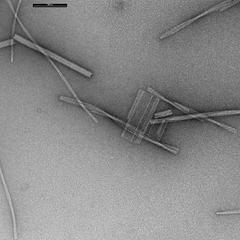

Amyloidfilamente des Hormons Bombesin und Filamente des Tabak-Mosaikvirus uner dem Elektronenmikroskop. Bild: Carolin Seuring/DESY

Um in der Zukunft Zugang zu solchen heterogenen Proben zu bekommen, wählte das Team einen neuen Ansatz. Statt in einer Trägerflüssigkeit platzierten die Wissenschaftler die einzelnen Amyloide auf einem hauchdünnen Träger aus Graphen, einer sechseckigen Anordnung von Kohlenstoffatomen, die an eine Art atomare Bienenwaben erinnert. „Dieser Probenträger hat zwei Vorteile“, betont Forschungsleiter Prof. Henry Chapman vom CFEL, Leitender Wissenschaftler bei DESY. „Zum einen ist Graphen nur eine einzelne Atomlage dünn und hinterlässt daher im Gegensatz zu einer Trägerflüssigkeit kaum eine Spur im Röntgenstreubild. Zum anderen sorgt seine regelmäßige Struktur dafür, dass sich die Proteinfibrillen auf ihm alle in derselben Richtung anlagern – zumindest über größere Bereiche.“

Die Streubilder mehrerer Fibrillen überlagern und verstärken sich dadurch ähnlich wie in einem Kristall, es entsteht jedoch nahezu kein störender Streuhintergrund wie von einer Trägerflüssigkeit. Auf diese Weise ließen sich Streubilder bereits aus weniger als 50 Amyloidfibrillen gewinnen, wodurch Strukturunterschiede deutlicher zutage treten. „Wir haben charakteristische Asymmetrien in unseren Daten beobachtet, die nahelegen, dass sich mit unserer Technik sogar die Struktur individueller Fibrillen bestimmen lassen könnte“, sagt Seuring.

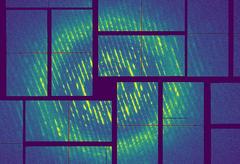

Röntgenstreubild von Tabak-Mosaikvirus-Filamenten, aufgenommen am Freie-Elektronen-Laser LCLS des US-Forschungszentrums SLAC. Bild: Carolin Seuring/DESY

Die Forscher testeten ihre Methode mit Proben des Tabak-Mosaikvirus, das ebenfalls Filamente bildet und dessen Struktur heute sehr genau bekannt ist. Tatsächlich lieferte der Test einfache Strukturdaten des Virus mit einer Genauigkeit von 0,27 Nanometern (millionstel Millimetern) – das entspricht fast atomarer Auflösung. Die Untersuchung deutlich kleinerer Amyloid-Fibrillen aus Endorphin sowie aus dem Hormon Bombesin, das unter anderem bei bestimmten Krebsarten eine Rolle spielt, lieferte ebenfalls einige Strukturinformationen, mit einer Genauigkeit von 0,24 Nanometern. Für die Bestimmung der kompletten Struktur reichten die Daten nicht aus, aber die Studie zeigt, dass die Methode funktioniert und eröffnet damit einen neuen Weg zur Strukturuntersuchung von Amyloiden an Röntgenlasern. „Es ist faszinierend, dass wir sehr ähnliche Experimente durchführen wie Franklin, aber jetzt die Ebene einzelner Moleküle erreichen“, sagt Chapman.

Originalveröffentlichung:

Femtosecond X-ray coherent diffraction of aligned amyloid fibrils on low background graphene; Carolin Seuring, Kartik Ayyer, Eleftheria Filippaki, Miriam Barthelmess, Jean-Nicolas Longchamp, Philippe Ringler, Tommaso Pardini, David H. Wojtas, Matthew A. Coleman, Katerina Dörner, Silje Fuglerud, Greger Hammarin, Birgit Habenstein, Annette E. Langkilde, Antoine Loquet, Alke Meents, Roland Riek, Henning Stahlberg, Sébastien Boutet, Mark S. Hunter, Jason Koglin, Mengning Liang, Helen M. Ginn, Rick P. Millane, Matthias Frank, Anton Barty & Henry N. Chapman; „Nature Communications“, 2018; DOI: 10.1038/s41467-018-04116-9

Weitere Informationen beim US-Forschungszentrum SLAC (englisch)