URL: https://www.desy.de/news/news_search/index_eng.html

Breadcrumb Navigation

DESY News: Superfasern aus Holz

News

News from the DESY research centre

Superfasern aus Holz

Kommen Holzhäuser in Zukunft aus dem 3D-Drucker? So eine ferne Utopie ist das nicht: Die Arbeiten eines schwedisch-deutschen Forscherteams zeigen die enorme Vielseitigkeit von Zellulose als Werkstoff. Aus Zellulose-Nanofasern hat das Team unter Leitung von Daniel Söderberg vom Wallenberg-Holzforschungsinstitut der Königlich-Technischen Hochschule Stockholm an DESYs Röntgenlichtquelle PETRA III das bislang stärkste Biomaterial hergestellt. Die biologisch abbaubaren künstlichen Zellulosefasern sind stärker als Stahl und zugfester als Spinnenseide, die gemeinhin als das stärkste natürliche Material gilt. Mit Hilfe einer neuen Produktionsmethode haben die Forscher erfolgreich die besonderen mechanischen Eigenschaften der Nanofasern auf ein makroskopisches Material übertragen.

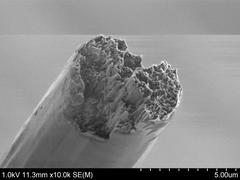

Zellulosefaden unter dem Rasterelektronenmikroskop. Bild: Nitesh Mittal, KTH Stockholm

Da der Herstellungsprozess des Materials flüssig in Wasser verläuft, könnte sich die Technik prinzipiell sogar für den 3D-Druck eignen. Die Beimischung anderer Stoffe soll dabei dem Material verschiedene Eigenschaften verleihen, es etwa elektrisch leitfähig machen. „Das heißt, Sie könnten ein komplettes Haus mit einem speziellen 3D-Drucker drucken, von den elektrischen Leitungen über die Statik bis zu den Fenstern und dem Dach“, erläutert DESY-Forscher Stephan Roth, Leiter der Messstation P03, an der die Versuche stattfinden. „Und wenn Sie verschiedene Stoffe beimischen wie leitfähige Kunststoffe, könnten Sie sogar Solarzellen aufs Haus drucken.“

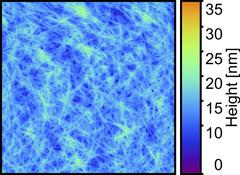

Das Nano-Papier (Rasterkraftmikroskopaufnahme) ist extrem glatt. Bild: DESY/KTH Stockholm, Calvin Brett

Die Produktion der ultrastarken Zellulosefäden ist ebenfalls bereits in großem Maßstab möglich, läuft jedoch auf andere Weise: Die Wissenschaftler nutzen kommerziell angebotene Zellulose-Nanofasern, die nur etwa 2 bis 5 Nanometer dünn und bis zu 700 Nanometer lang sind (ein Nanometer ist ein millionstel Millimeter). Diese Nanofasern werden in Wasser durch einen dünnen, nur einen Millimeter breiten Kanal in einem Stahlblock geschickt. Dieser Kanal besitzt zwei Paare seitlicher Zuflüsse, durch die entionisertes Wasser sowie Wasser mit niedrigem pH-Wert einfließen. Dadurch wird der Strom der Nanofasern zusammengepresst und beschleunigt.

Prinzip der hydrodynamischen Fokussierung: Die in Wasser schwimmenden Nano-Fasern werden durch seitliche Wasserstrahlen beschleunigt und richten sich dadurch entlang der Fließrichtung aus, um sich schließlich zu einem gemeinsamen festen Faden zu verhaken. Illustration: DESY/Eberhard Reimann

Im hellen Röntgenstrahl von PETRA III konnten die Forscher den Prozess im Detail verfolgen und optimieren. „Das Röntgenlicht erlaubt uns, die detaillierte Struktur des Fadens zu analysieren, während er entsteht. Das schließt sowohl die Materialstruktur ein als auch die hierarchische Ordnung in den superstarken Fasern“, erläutert Roth. „Wir haben Fäden von bis zu 15 Mikrometern Dicke und mehreren Metern Länge hergestellt.“ Ein Mikrometer ist ein tausendstel Millimeter.

Die Untersuchung der Zellulose-Fäden zeigte eine Biegesteifigkeit des Materials von 86 Gigapascal und eine Zugfestigkeit von 1,57 Gigapascal. „Die von uns hergestellten biobasierten Nanozellulosefäden sind achtmal steifer und einige Male zugfester als die Abseilfäden aus natürlicher Spinnenseide“, betont Söderberg. „Wenn man ein biobasiertes Material sucht, gibt es nichts wirklich Vergleichbares. Es ist auch stärker als Stahl und alle anderen Metalle oder Legierungen sowie als Fiberglas und die meisten anderen synthetischen Materialien.“

Die künstlich hergestellten Zellulosefäden lassen sich etwa zu einem Stoff für verschiedenste Anwendungen weben. Die Forscher schätzen, dass die Produktionskosten des neuen Materials dabei mit denen besonders fester synthetischer Stoffe konkurrieren können. „Aus dem neuen Material lassen sich im Prinzip biologisch abbaubare Bauteile entwickeln“, ergänzt Roth. „Das Tolle daran ist nicht nur, dass man es aus einer natürlichen Ressource gewinnt, sondern dass man nach Ende der Lebensdauer dieser Bauteile die Stoffe wieder recyceln und wieder zu neuen Bauteilen zusammenfügen kann.“

Die in der Untersuchung beschriebene neue Methode ahmt die Fähigkeit der Natur nach, Zellulose-Nanofasern zu nahezu perfekten makroskopischen Anordnungen zu arrangieren, wie etwa in Holz. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, ein Material aus Nanofasern zu entwickeln, das sich für größere Werkstücke nutzen lässt, und dabei die Zugfestigkeit und die mechanische Belastbarkeit der Nanofasern zu erhalten. „Wir können jetzt die überragende Leistung aus dem Nanokosmos in den Makrokosmos übertragen“, betont Söderberg. „Ermöglicht hat diese Entdeckung, dass wir gelernt haben, die fundamentalen Schlüsselparameter für die perfekte Nanostrukturierung wie beispielsweise Partikelgröße, Wechselwirkungen, Ausrichtung, Ausbreitung, Netzwerkbildung und Gruppierung zu verstehen und zu kontrollieren.“

Der Prozess kann den Wissenschaftlern zufolge auch benutzt werden, um beispielsweise die Gruppierung von Kohlenstoff-Nanoröhrchen oder anderen Nanofasern zu steuern. So haben die Forscher auch damit experimentiert, auf diese Weise aus den Proteinen der Kuhmolke künstliche Seide herzustellen.

Weitere Informationen:

- Forscher spinnen ultrafeste Zellulosefäden an DESYs Röntgenlichtquelle PETRA III

- Stärkstes Biomaterial der Welt schlägt Stahl und Spinnenseide

- Künstliche Seide aus Kuhmolke

- Neues Verfahren erzeugt dünne Zelluloseschichten im industriellen Maßstab

ZDF "heute Journal" über "Fasern aus Holz - kleiner großer Forschritt" (ab Minute 16'11")