URL: https://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html

Breadcrumb Navigation

DESY News: Rekord-Kompression liefert ultrakurze Laserpulse

News-Suche

Meldungen vom Forschungszentrum DESY

Rekord-Kompression liefert ultrakurze Laserpulse

Mit Hilfe eines Licht-Kompressors hat ein Forscherteam bei DESY ultrakurze Laserpulse hergestellt. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um Christoph Heyl von DESY und dem Helmholtz-Institut Jena gelang es in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Schweden und Frankreich, energiereiche Laserpulse von rund einem Drittel Millimeter Länge in einem Schritt auf nur noch etwa einen hundertstel Millimeter zu komprimieren. „Das entspricht knapp einem Faktor 40, ein neuer Rekord für eine einzelne Kompressionsstufe für hochenergetische Laserpulse“, sagt Heyl. Rund 80 Prozent der Energie des ursprünglichen Laserpulses blieb dabei erhalten. In einem weiteren Schritt komprimierten die Forscherinnen und Forscher die Pulse auf nur noch rund 4 tausendstel Millimeter (Mikrometer), das ist etwa ein Zehntel der Dicke eines menschlichen Haars. Das Team stellt seine Arbeit im Fachblatt „Optics Letters“ vor.

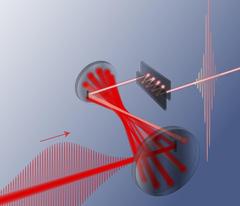

Der ursprünglich einfarbige Infrarot-Laserpuls (links) passiert mehrfach das Kryptongas, wobei sich sein Farbspektrum erweitert, und wird anschließend mit Spezialspiegeln komprimiert. Bild: Helmholtz-Institut Jena/DESY, Christoph Heyl

Die Forscher begannen mit Laserpulsen von 1,2 billionstel Sekunden (Pikosekunden) Dauer. Das ist bereits kurz, aber für die gewünschten Anwendungen nicht kurz genug. Daher schickten sie die Pulse in eine zwei Meter lange, mit Kryptongas gefüllte Spiegelröhre. In dieser Röhre sorgt die Wechselwirkung mit dem Kryptongas dafür, dass das anfänglich nahezu einfarbige, infrarote Laserlicht bei jedem Durchgang ein etwas breiteres Farbspektrum bekommt, das ist die Voraussetzung für eine nachfolgende Komprimierung. Nachdem die Pulse die Röhre 44 Mal passiert hatten, wurden sie wieder herausgeführt und mit Hilfe von speziellen Spiegeln komprimiert. Damit waren sie nur noch 32 billiardstel Sekunden (Femtosekunden) kurz, das entspricht einer Länge von knapp einem hundertstel Millimeter. „Wir haben das zunächst mit einem Lasersystem gezeigt, welches kurzzeitig Laserpulse mit einer mittleren Leistung von 200 Watt emittiert. Das Verfahren funktioniert aller Voraussicht nach aber auch mit leistungsstärkeren Lasern“, berichtet Heyl. Ein Ultrakurzpulslasersystem nach dem beschriebenen Verfahren wird derzeit bei DESY für die Plasmabeschleunigung aufgebaut.

In einem weiteren Schritt sandten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die gestauchten Laserpulse in eine zweite Kryptonröhre. Nach zwölf Durchläufen und dem Passieren weiterer Spezialspiegel waren die Pulse nur noch 13 Femtosekunden beziehungsweise 4 Mikrometer kurz. Das entspricht einem Kompressionsfaktor der Ausgangspulse von etwa 90. „Damit haben wir erstmals Laserpulse mit einer Dauer von nur wenigen optischen Zyklen per Nachkompression aus Pikosekundenpulsen erzeugt“, betont Heyl. Für den zweiten Schritt musste allerdings die Energie der Pulse halbiert werden, um die eingesetzten Silberspiegel in der Kryptonröhre zu schonen. Zudem blieb in der zweiten Stufe nur knapp die Hälfte der Pulsenergie erhalten. Die Forscherinnen und Forscher sehen aber zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten und halten den Betrieb mit Kilowatt-Lasern für realistisch, was unter anderem der Ultrakurzzeitphysik und der Plasmabeschleunigung neue Möglichkeiten eröffnen würde.

An der Arbeit waren Forscherinnen und Forscher der Universitäten Lund und Hamburg, des französischen Zentrums für wissenschaftliche Forschung CNRS, des Helmholtz-Instituts Jena und von DESY beteiligt.

Originalveröffentlichung:

„Post-compression of picosecond pulses into the few-cycle regime“; Prannay Balla, Ammar Bin Wahid, Ivan Sytcevich, Chen Guo, Anne-Lise Viotti, Laura Silletti, Andrea Cartella, Skirmantas Alisauskas, Hamed Tavakol, Uwe Grosse-Wortmann, Arthur Schönberg, Marcus Seidel, Andrea Trabattoni, Bastian Manschwetus, Tino Lang, Francesca Calegari, Arnaud Couairon, Anne L’Huillier, Cord L. Arnold, Ingmar Hartl und Christoph M. Heyl; „Optics Letters“, 2020; DOI: 10.1364/OL.388665